新生血管性眼底病的现状与挑战

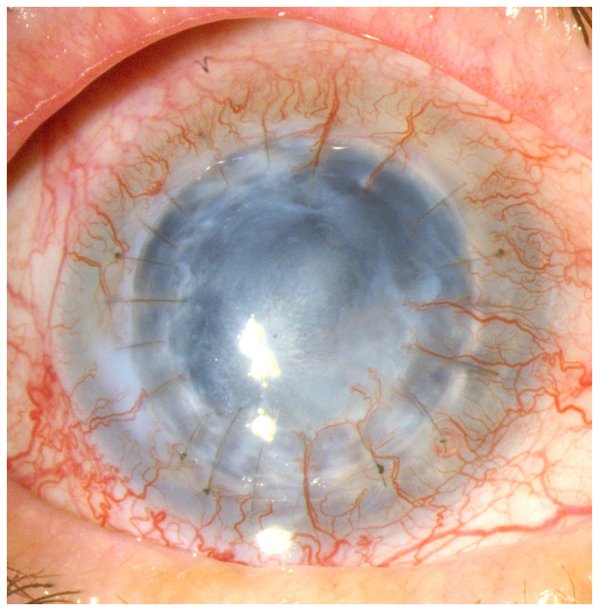

新生血管性眼底病,包括新生血管性年龄相关性黄斑变性(nAMD)和糖尿病视网膜病变(DR),是导致患者视力受损的主要原因。病理性新生血管渗漏及其继发的视网膜脱离是疾病进展的核心病理特征。目前,抗血管内皮生长因子(Anti-VEGF)是治疗这类疾病的一线药物,但其局限性显著:

– 需要频繁眼内注射,患者依从性差;

– 长期治疗效果有限,部分患者对药物产生耐药性;

– 治疗成本高昂,给患者和医疗系统带来沉重负担。

随着nAMD和DR的发病率逐年升高,寻找更安全、长效的治疗方式成为眼科领域的迫切需求。

基因治疗:新生血管性眼底病的新希望

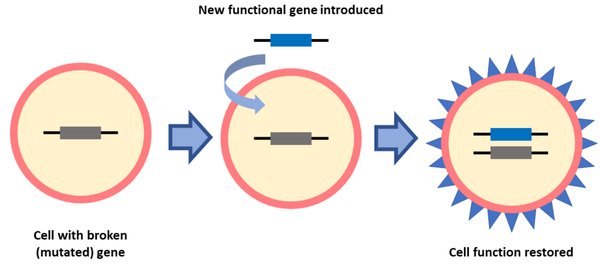

近年来,基因治疗在眼科领域取得了显著进展。其核心策略包括基因补充和基因编辑,旨在纠正缺陷基因导致的病理改变。具体机制包括:

– 基因补充:引入外源性正常基因,恢复细胞功能;

– 基因编辑:利用CRISPR-Cas9系统直接在基因组水平上修饰异常基因。

大量基础和临床研究证明,基因治疗在新生血管性眼底病中的应用是安全且有效的。目前,数十项视网膜基因治疗的临床试验正在进行,基因治疗不仅为遗传性视网膜病变提供了解决方案,也为nAMD和DR等新生血管性眼底病带来了新的治疗可能性。

智能眼科技术:推动精准诊疗

智能眼科作为智能技术与眼科医学的交叉学科,通过融合人工智能、计算机视觉、大数据分析等新一代信息技术,正在重塑眼科疾病的诊疗模式。在新生血管性眼底病的诊疗中,智能眼科技术的应用主要体现在以下方面:

1. 光学相干断层扫描(OCT):

– 提供高分辨率的视网膜成像,精准识别新生血管病变;

– 结合AI算法,实现病变区域的自动识别和量化分析。

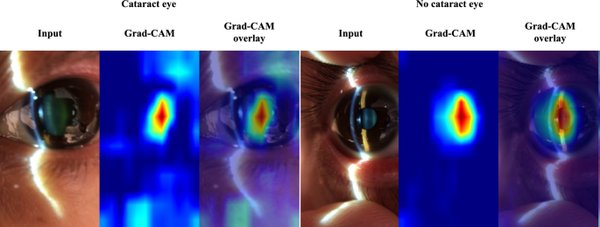

2. AI辅助诊断:

– 通过深度学习模型,提高疾病诊断的准确性和效率;

– 预测疾病进展,为个性化治疗提供依据。

3. 远程医疗与监测:

– 利用智能设备实现患者的远程监测,降低医疗成本;

– 为患者提供便捷的随访服务,提高治疗依从性。

资本与技术驱动下的眼科行业未来

2024年,中国眼科领域在资本寒冬中逆势而上,展现出强劲的行业韧性与创新活力。视网膜疾病、屈光矫正及眼表疾病三大适应证领域持续聚焦,基因治疗、高端设备器械、AI诊断等前沿技术推动诊疗边界不断突破。资本的理性回归和技术攻坚的深度绑定,为眼科行业的发展注入了新动力。

未来,眼科行业的发展趋势或将围绕以下方向展开:

1. 技术攻坚与临床痛点深度绑定:

– 针对年龄相关性疾病的诊治联动,开发可及性高、普适性强、疗效确切的解决方案。

2. 民族品牌出海竞争:

– 通过国际注册认证,推动国产替代产品和技术走向全球市场。

3. 跨界融合催生视觉健康新场景:

– 可穿戴设备与眼视光产品的消费属性强化,推动眼科从“严肃医疗”向“视觉健康智能管理”延展。

结语

基因治疗与智能眼科技术的结合,为新生血管性眼底病的诊疗提供了新的可能性。通过基因编辑、AI诊断、光学相干断层扫描等技术的应用,眼科医学正朝着更精准、更高效、更个性化的方向发展。在资本与技术的双重驱动下,眼科行业有望在全球范围内重塑诊疗格局,为患者带来更多福音。