CRISPR技术:从实验室到现实

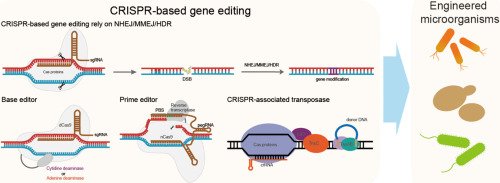

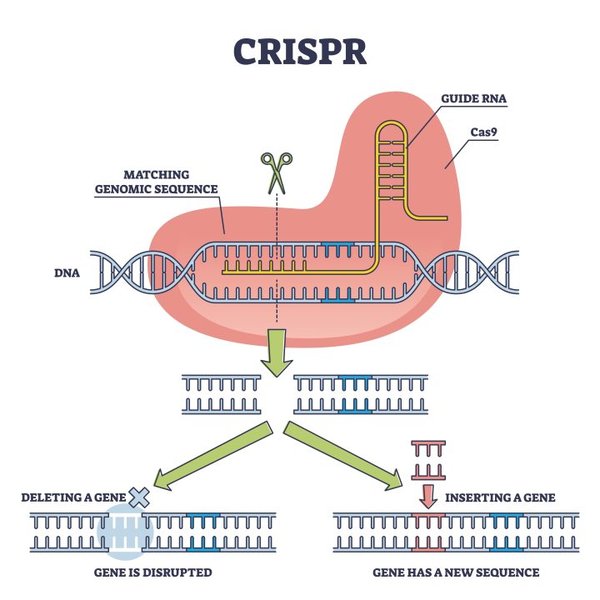

CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)技术自问世以来,迅速成为生物医学领域的革命性工具。这项技术通过精确编辑基因序列,不仅为疾病治疗带来了希望,也为农业改良和生态保护提供了新的可能性。然而,随着技术的广泛应用,CRISPR也引发了关于伦理、社会公平和未来人类发展的深刻讨论。

CRISPR的应用领域

-

生物医学:CRISPR技术在疾病治疗方面展现了巨大潜力。例如,通过编辑致病基因,科学家已成功治愈了某些遗传性疾病,如镰刀型细胞贫血症。此外,CRISPR还被用于癌症治疗和抗病毒研究,为人类健康开辟了新的路径。

-

农业改良:在农业领域,CRISPR技术被用于培育抗病、抗虫和高产的作物品种。例如,通过编辑水稻基因,科学家成功提高了其抗逆性和产量,为全球粮食安全提供了技术支持。

-

生态保护:CRISPR还被应用于生态保护,例如通过基因驱动技术控制入侵物种或恢复濒危物种的种群数量。

伦理与社会挑战

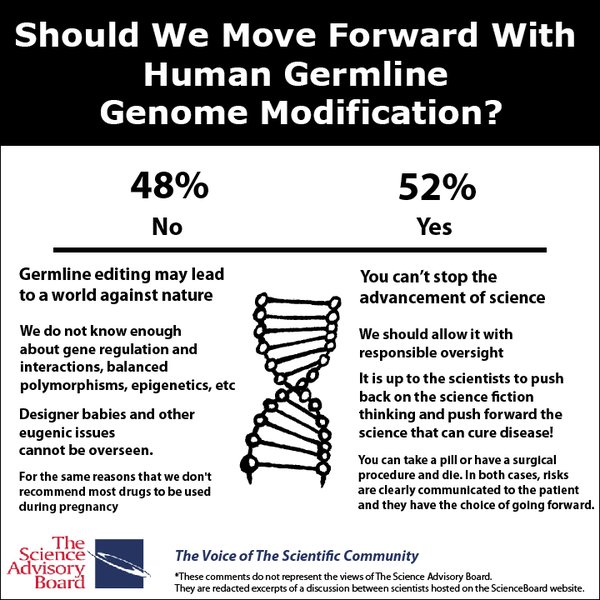

尽管CRISPR技术带来了诸多益处,但其应用也引发了广泛的伦理争议。

-

人类基因编辑的边界:CRISPR技术是否应被用于编辑人类胚胎基因?这一问题引发了关于“设计婴儿”和基因优化的激烈讨论。

-

社会公平问题:基因编辑技术的成本高昂,可能导致技术资源分配不均,进一步加剧社会不平等。

-

生态风险:基因驱动技术的应用可能对生态系统产生不可预测的影响,甚至引发新的生态危机。

未来展望:技术与伦理的平衡

CRISPR技术的未来发展需要在技术创新与伦理约束之间找到平衡。

-

伦理框架的建立:全球需要建立统一的伦理框架,规范CRISPR技术的应用,确保其服务于人类福祉而非加剧社会矛盾。

-

技术普惠化:通过政策支持和国际合作,降低基因编辑技术的成本,使其惠及更多人群,尤其是发展中国家。

-

跨学科协作:CRISPR技术的应用需要生物学、伦理学、社会学等多学科的协作,以全面评估其影响并制定合理的治理策略。

结语

CRISPR技术不仅是生物医学领域的突破,更是重塑人类未来的关键工具。然而,技术的进步必须与伦理和社会责任并重。只有在全球协作与规范下,CRISPR技术才能真正成为推动人类福祉的力量,为未来社会带来可持续的发展与进步。