生成式人工智能与人形机器人的技术融合

生成式人工智能(GenAI)和人形机器人作为当今科技领域的两大前沿技术,正在逐步走向深度融合。根据Omdia的报告,2024年中国GenAI软件收入已达18亿美元,预计到2029年将增长至98亿美元。这一增长背后的驱动力,正是GenAI技术在智能体开发、多模态大模型以及多智能体协作等领域的突破。

人形机器人作为GenAI技术的重要载体,正在从实验室走向实际应用。特斯拉的Optimus机器人、优必选的Walker S1等产品,已经展现出在工业制造、家庭服务等场景中的潜力。这些机器人不仅具备高度仿生的运动能力,还通过GenAI技术实现了更智能的交互与决策能力。

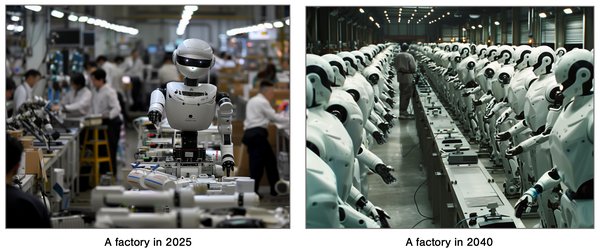

人形机器人市场的“量产元年”

2025年被视为人形机器人产业的“量产元年”。随着伺服电机、谐波传动和传感器等关键技术的进步,人形机器人的开发成本显著降低。同时,设备内人工智能计算的改进,使得运动控制、导航和计算机视觉等方面的人工智能软件得以集成。

据Omdia预测,到2027年,全球人形机器人出货量将超过10,000台,到2030年将达到38,000台。高盛更是预测,到2035年,全球人形机器人市场规模将达到380亿美元。中国市场预计在2030年成长为千亿元市场,占全球份额的30%以上。

应用场景的多样化

人形机器人的应用场景极为广泛,涵盖工业生产、家庭服务、医疗健康、危险作业等多个领域。

- 工业生产制造领域

人形机器人可实现精密装配、物料流转、质量检测等任务。例如,优必选Walker S1在比亚迪工厂执行质检任务,错误率低于0.1%。

- 家庭服务领域

人形机器人作为陪伴型机器人,能提供家政、教育、娱乐等多种服务。特斯拉Optimus的目标成本已降至2万美元以下,为家庭普及奠定了基础。

- 医疗健康领域

人形机器人可以辅助医护人员进行日常工作,降低工作强度和负担。例如,智元远征A2-D可协助老人如厕、喂食,情感识别模块支持情绪安抚。

- 危险作业领域

人形机器人可替代人类在危险环境中进行工作,如核废料处理、矿井巡检等,提高工作安全性和效率。

技术挑战与未来展望

尽管人形机器人市场前景广阔,但仍面临诸多技术挑战。例如,如何进一步提升机器人的自主决策能力、运动安全性和人机交互体验。此外,成本控制也是实现大规模普及的关键。

未来,随着GenAI技术的进一步发展,人形机器人将具备更强的学习能力和适应性。例如,特斯拉Optimus通过复用完全自动驾驶(FSD)的视觉神经网络,实现了动作的端到端学习。Figure 02则通过自研的VLA模型Helix,显著提升了硬件能力与AI的融合程度。

结语

生成式人工智能与人形机器人的融合,正在开启一个全新的技术时代。从工业生产到家庭服务,从医疗健康到危险作业,人形机器人的应用潜力无限。随着技术的不断突破与成本的逐步降低,人形机器人有望成为继个人电脑、智能手机、新能源汽车后的新终端,深刻改变社会形态和人们的生产生活方式。