生态保护红线风控地图的背景与意义

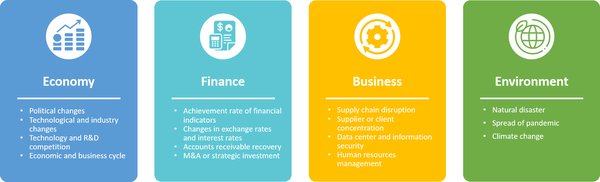

随着全球生态环境问题的日益严峻,中国将生态保护红线作为生态文明建设的重要举措。生态保护红线是维护国家生态安全的底线,旨在保护重要生态功能区和生态环境敏感脆弱区。然而,传统的生态保护管理模式在风险预警和应对能力上存在一定局限性。为此,工商银行创新研发了“生态保护红线风控地图”,结合智能化监控分析平台,实现了生态环境风险和生物多样性风险的智能化管理。

智能化管理技术的核心

1. 实时智能风控模型

工商银行自主打造的“融安e核”实时智能风控模型,通过机器学习、社区挖掘等技术,强化了涉诈风险预警识别能力。该模型覆盖全量客户,每日监控大量交易,并应用分布式流平台和实时大数据分析技术,实现毫秒级响应。这一技术不仅适用于金融领域,也被成功应用于生态保护红线管理。

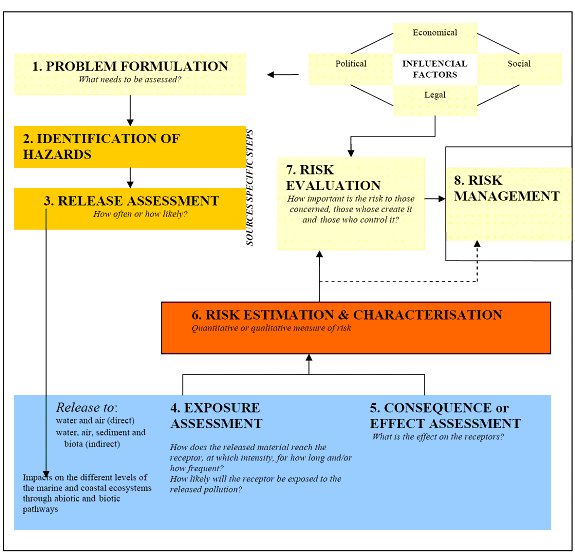

2. 生态保护红线风控地图

生态保护红线风控地图通过数字化手段,将生态保护红线区域的地理信息、生态环境数据、风险预警指标等整合到一个可视化的平台上。地图的核心功能包括:

– 风险预警:实时监测生态保护红线区域内的环境变化,如污染物排放、生物多样性变化等。

– 数据分析:通过大数据分析技术,识别潜在的环境风险,并提供科学的决策支持。

– 智能化监控:结合人工智能技术,实现自动化监控和预警,提升管理效率。

生态保护红线风控地图的应用价值

1. 提升风险管理能力

生态保护红线风控地图的应用,显著提升了生态环境风险的预警和应对能力。例如,通过实时监测和数据分析,可以及时发现污染物排放超标、生物多样性下降等问题,并采取有效措施进行干预。

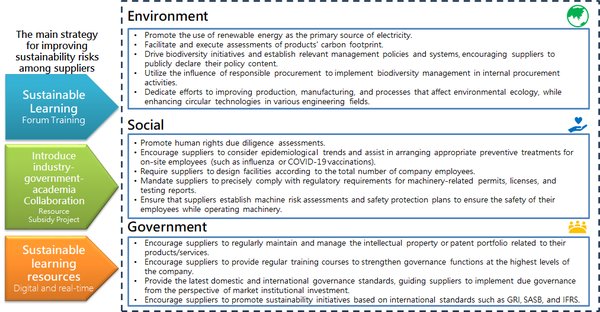

2. 推动绿色金融发展

工商银行通过生态保护红线风控地图,不仅提升了自身的风险管理能力,还为中小金融机构提供了风控技术和系统支持。这一举措有助于推动绿色金融的可持续发展,促进金融机构在生态环境保护中发挥更大作用。

3. 促进生物多样性保护

生态保护红线风控地图在生物多样性保护方面也发挥了重要作用。通过实时监测和分析,可以及时发现生物多样性下降的风险,并采取有效措施进行保护。例如,在自然保护区,地图可以帮助管理者识别濒危物种的栖息地变化,并制定相应的保护计划。

未来展望

生态保护红线风控地图的研发和应用,标志着中国在生态环境风险管理领域的创新突破。未来,随着技术的不断进步,生态保护红线风控地图将在以下几个方面进一步发展:

– 技术升级:结合5G、物联网等新技术,进一步提升地图的实时监控和数据分析能力。

– 应用扩展:将地图应用于更多领域,如农业、林业、水利等,推动全行业的生态保护管理。

– 国际合作:通过与国际组织和机构的合作,推广生态保护红线风控地图的应用,为全球生态环境保护贡献力量。

结语

生态保护红线风控地图的研发和应用,是工商银行在绿色金融和生态环境保护领域的创新实践。通过智能化管理技术,不仅提升了生态环境风险的预警和应对能力,还为中小金融机构提供了技术支持,推动了绿色金融的可持续发展。未来,随着技术的不断进步,生态保护红线风控地图将在全球生态环境保护中发挥更大作用。