2025年,AI领域的竞争愈发激烈,月之暗面与DeepSeek的博弈成为焦点。月之暗面作为国内大模型“六小虎”之一,曾凭借商业化策略在市场上占据一席之地,但随着DeepSeek的爆火,其技术模式与用户增长模式受到外界重新审视。月之暗面内部已将“持续拿到SOTA结果”确定为重要工作目标,并计划强化多模态和长文本推理能力。这场技术为王还是商业化先行的较量,究竟谁更胜一筹?

SOTA:AI领域的“天花板”

SOTA(State-of-the-Art)在AI领域被誉为技术“天花板”,代表最佳技术或最高水平模型。月之暗面在追逐SOTA的过程中,试图通过技术创新提升模型性能,尤其是在长文本推理和多模态领域。然而,DeepSeek的开源策略和技术突破给月之暗面带来了巨大压力。

DeepSeek不仅在短时间内实现1亿用户的增长,还通过开源模型降低了AI应用门槛,吸引了百度云、华为云、腾讯云等巨头的接入。相比之下,月之暗面虽然投入巨资推广,但用户增长却远不及DeepSeek。QuestMobile数据显示,2025年1月,DeepSeek的日活跃用户高达11979万,而Kimi仅为688万。

技术路线与商业化策略的博弈

月之暗面与DeepSeek的发展路径截然不同。月之暗面更注重商业化布局,曾通过高额广告投放和多元化产品线(如打赏功能、浏览器插件、企业级API)拓展市场。然而,这种策略在技术为王的赛道上逐渐显现出局限性。

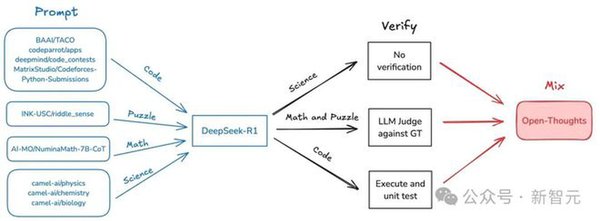

DeepSeek则选择了技术驱动的开源模式,通过NSA(原生稀疏注意力)架构突破大模型性能瓶颈,并在C端和B端市场迅速占领份额。其创始人梁文锋与月之暗面创始人杨植麟几乎同时发布关于注意力机制的研究论文,这场技术大佬的“撞车”更是引发了业界瞩目。

月之暗面的调整与挑战

在DeepSeek的冲击下,月之暗面不得不重新审视自身策略。公司决定大幅收缩产品投放预算,暂停多个安卓渠道和第三方广告平台的合作,并将重心转向技术突破。内部人士透露,团队复盘后认为坚持基础模型SOTA是当前最重要的目标,同时也在探索类似OpenAI DeepResearch的深度研究领域智能体产品。

然而,月之暗面在商业化道路上仍面临困境。尽管其估值一度超过33亿美元,但用户留存和商业化进程的缓慢,使得公司不得不依赖融资维持运营。相比之下,DeepSeek的开源模式不仅降低了成本,还为其赢得了更多用户和合作伙伴的支持。

未来展望:技术突破还是模式创新?

月之暗面与DeepSeek的竞争,不仅是两家公司的较量,更是AI行业发展方向的缩影。随着技术门槛的降低和开源资源的普及,AI行业的竞争重点正从用户增长转向技术创新。月之暗面能否通过强化SOTA能力和多模态技术实现突围,DeepSeek能否持续保持技术领先并扩大市场份额,将成为未来关注的焦点。

在这场博弈中,技术为王还是商业化先行,或许没有标准答案。但可以肯定的是,只有不断突破技术瓶颈,才能在AI领域的激烈竞争中立于不败之地。