VLIW架构的历史与背景

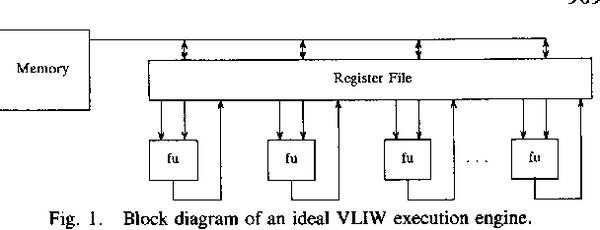

VLIW(Very Long Instruction Word,超长指令字)架构是一种计算机体系结构,其核心思想是通过编译器将多个操作打包到一个超长的指令字中,从而实现并行执行。这种架构的诞生可以追溯到20世纪80年代,当时计算机科学家们正在寻找提高处理器性能的新方法。VLIW架构的理论基础是“显式并行指令计算”(EPIC),它通过编译器来管理指令的并行性,而不是依赖硬件的动态调度。

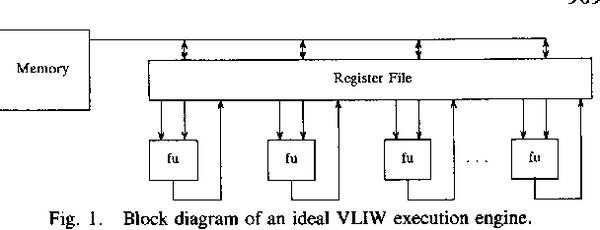

VLIW架构的技术原理

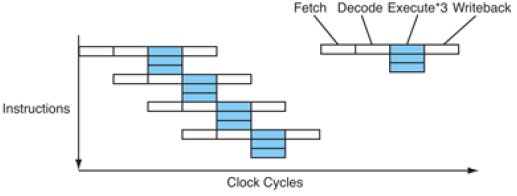

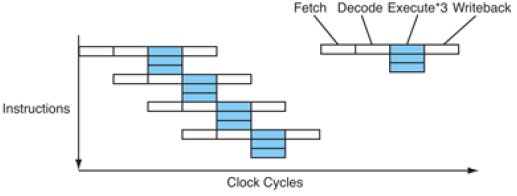

VLIW架构的关键在于编译器。编译器在编译代码时,会将多个独立的操作打包到一个超长的指令字中,处理器在执行时,只需按顺序执行这些指令字,而无需进行复杂的指令调度。这种设计大大简化了处理器的硬件结构,降低了功耗和成本,同时提高了执行效率。

然而,VLIW架构也面临一些挑战。首先,编译器的设计非常复杂,需要精确地分析代码的并行性,并生成高效的指令字。其次,VLIW架构对代码的依赖性非常敏感,任何未预料到的依赖关系都可能导致性能下降。

VLIW架构在现代AI技术中的应用

尽管VLIW架构在通用计算领域的应用并不广泛,但在现代AI技术中,它却展现出了巨大的潜力。例如,Cerebras公司通过创新的计算核心架构和稀疏加速技术,成功地将VLIW架构应用于大规模AI模型的训练和推理中。这种设计不仅降低了大规模模型的应用门槛,还显著提高了计算效率。

此外,VLIW架构在AI编译器优化中也发挥了重要作用。例如,OneFlow团队在不降低采样效果的前提下,将Stable Diffusion模型的出图时间缩短至半秒,这得益于VLIW架构的高效并行计算能力。

VLIW架构的未来展望

随着AI技术的快速发展,VLIW架构有望在更多领域得到应用。例如,在自动驾驶、医疗影像分析等对计算性能要求极高的领域,VLIW架构的高效并行计算能力将发挥重要作用。此外,随着编译器技术的不断进步,VLIW架构的性能和灵活性也将得到进一步提升。

VLIW架构作为一种独特的计算机体系结构,虽然在通用计算领域的应用有限,但在现代AI技术中展现出了巨大的潜力。未来,随着技术的不断进步,VLIW架构有望在更多领域得到广泛应用,为AI技术的发展提供强大的计算支持。